भारत अपने प्राचीन इतिहास, विविध संस्कृति और अद्भुत धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की भूमि ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य, गुप्त, मुगल और अंग्रेज़ी शासन तक कई महान साम्राज्यों को देखा है। हर युग ने अपनी छाप स्मारकों और ऐतिहासिक इमारतों के रूप में छोड़ी है। यही कारण है कि Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal आज न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये स्थल सिर्फ पत्थरों और ईंटों का ढेर नहीं हैं, बल्कि इनमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और पूर्वजों की कहानियाँ छिपी हैं। इनमें से हर एक स्थान इतिहास के एक विशेष दौर को बयाँ करता है। कोई प्रेम का प्रतीक है तो कोई शक्ति और साम्राज्य का। कोई कला और स्थापत्य का अनोखा उदाहरण है तो कोई धार्मिक सहिष्णुता और विश्वास का। इसीलिए जब हम Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal की बात करते हैं, तो हम वास्तव में भारत की आत्मा को महसूस करते हैं।

भारत के ये ऐतिहासिक स्थल केवल पर्यटक आकर्षण नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हैं। इन्हें देखकर हमें यह अहसास होता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और गहरी है। दुनिया के अनेक देशों से लोग इन धरोहरों को देखने भारत आते हैं और भारतीय इतिहास की महानता को नमन करते हैं। इस आर्टिकल में हम विस्तार से उन स्मारकों और स्थानों के बारे में जानेंगे जिन्हें सही मायनों में Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal कहा जा सकता है। इनमें ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, अजंता-एलोरा की गुफाएँ, खजुराहो के मंदिर, महाबलीपुरम, हम्पी, साँची स्तूप और गोलकुंडा किला शामिल हैं। हर एक स्थल की अपनी अलग कहानी और ऐतिहासिक महत्व है, जिन्हें हम गहराई से समझेंगे।

ताजमहल (आगरा) – प्रेम का प्रतीक

जब भी Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal की चर्चा होती है, तो सबसे पहले ताजमहल का नाम लिया जाता है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। वह शाहजहाँ की सबसे प्रिय पत्नी थीं और सन् 1631 में उनकी मृत्यु हो गई। मुमताज की मृत्यु शाहजहाँ के लिए गहरा सदमा थी। इसी कारण उन्होंने उसकी याद में एक ऐसा मक़बरा बनाने का निश्चय किया जो अमर प्रेम की मिसाल बन सके।

ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 वर्ष लगे। कहा जाता है कि इस भव्य इमारत को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों, कारीगरों और कलाकारों ने दिन-रात काम किया। ताजमहल का मुख्य ढांचा सफेद संगमरमर से बना है जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके गुंबद, मीनारें और नक्काशी फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। ताजमहल की सबसे बड़ी विशेषता इसका मुख्य गुंबद है, जो लगभग 240 फीट ऊँचा है और इसके चारों ओर चार मीनारें बनी हुई हैं। दीवारों पर की गई जड़ाऊ नक्काशी और कीमती पत्थरों से बनाई गई डिज़ाइन आज भी देखने वालों को चकित कर देती है। इमारत के भीतर मुमताज महल और शाहजहाँ की असली कब्र स्थित है।

इतिहासकार बताते हैं कि ताजमहल के निर्माण पर उस समय लगभग 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो आज के समय में अरबों रुपए के बराबर है। यह स्मारक आज भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आगरा पहुँचते हैं। ताजमहल को देखकर हर व्यक्ति यही कहता है कि यह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्रेम और बलिदान की जीवंत कहानी है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सात अजूबों में भी स्थान मिला। जब हम Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal की बात करते हैं, तो ताजमहल सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर सामने आता है।

लाल किला (दिल्ली) – शक्ति और शासन का प्रतीक

Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal में दूसरा नाम है लाल किले का, जिसे दिल्ली का ताज कहा जाता है। यह भारत की राजधानी दिल्ली के हृदय में स्थित है और भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने कराया था। जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, तब उन्होंने सन् 1638 में इस विशाल किले का निर्माण कार्य शुरू कराया। लगभग दस वर्षों की मेहनत के बाद 1648 में यह किला तैयार हुआ। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसी कारण इसका नाम “लाल किला” पड़ा। यह लगभग 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊँचाई करीब 33 मीटर तक है। इस किले के चारों ओर विशाल दीवारें बनाई गई हैं, जो इसे बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए तैयार की गई थीं। किले के भीतर अनेक महत्वपूर्ण इमारतें हैं जैसे – दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंग महल, मोती मस्जिद और बाग-बगीचे, जो मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं।

दीवान-ए-आम वह स्थान था जहाँ बादशाह आम जनता से मिलते और उनकी समस्याएँ सुनते थे, जबकि दीवान-ए-खास में विशेष मेहमानों से मुलाकात होती थी। किले का “नहर-ए-बहिश्त” यानी “स्वर्ग की नहर” इसकी सबसे अनोखी विशेषता है, जो अंदर बने बगीचों और महलों को पानी पहुँचाती थी। इतिहास में लाल किला केवल मुगलों के शासन का गवाह नहीं रहा बल्कि अंग्रेज़ों के आगमन और भारत की स्वतंत्रता संग्राम का भी साक्षी बना। 1857 की क्रांति के बाद जब बहादुर शाह ज़फ़र को कैद किया गया, तो यह किला ब्रिटिश सेना के अधीन चला गया।

आजाद भारत के लिए लाल किले का महत्व और भी बढ़ गया है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था। तब से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहाँ से देश को संबोधित करते हैं। लाल किला केवल स्थापत्य कला की दृष्टि से ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। यही कारण है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जब हम Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal का जिक्र करते हैं तो लाल किला भारत की शक्ति, शासन और स्वतंत्रता की गाथा सुनाने वाला एक अद्वितीय स्थल बनकर सामने आता है।

कुतुब मीनार (दिल्ली) – ऊँचाई और गौरव का प्रतीक

Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal में तीसरा नाम है कुतुब मीनार का, जो दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊँची ईंट से बनी मीनार मानी जाती है। इसकी ऊँचाई लगभग 73 मीटर (240 फीट) है और यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में शुरू कराया था। ऐबक केवल इसकी नींव रख पाया और पहले तल का निर्माण किया। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने तीन मंज़िलें और बनवाईं। बाद में 14वीं शताब्दी में फ़िरोज शाह तुगलक ने इसकी पाँचवीं और अंतिम मंज़िल का निर्माण पूरा कराया। इस तरह यह मीनार दिल्ली सल्तनत के शुरुआती शासकों की शक्ति और विजय का प्रतीक बन गई।

कुतुब मीनार मुख्य रूप से लाल और पीले बलुआ पत्थर से बनी है। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें और जटिल नक्काशी की गई है, जो इसे इस्लामी स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण बनाती है। मीनार पाँच मंज़िलों की है, जिनमें प्रत्येक मंज़िल पर अलग शैली की बालकनी और झरोखे बने हुए हैं। कहा जाता है कि कुतुब मीनार को एक विजय स्तंभ के रूप में बनवाया गया था, जो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का प्रतीक है। इसके साथ ही पास ही स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद भी बनी, जो दिल्ली की पहली मस्जिद मानी जाती है।

इतिहास में कई बार बिजली गिरने और भूकंप आने के कारण कुतुब मीनार को नुकसान पहुँचा, लेकिन हर बार उसका पुनर्निर्माण किया गया। आज यह मजबूत और अडिग खड़ी है और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। कुतुब मीनार न सिर्फ स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है बल्कि यह भारत के गौरव और अतीत का प्रतीक भी है। इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और इसके भव्य स्वरूप को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब हम Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal की चर्चा करते हैं, तो कुतुब मीनार एक ऐसा नाम है जो भारत की ऊँचाई, गौरव और ऐतिहासिक धरोहर का सबसे ऊँचा प्रतीक बनकर सामने आता है।

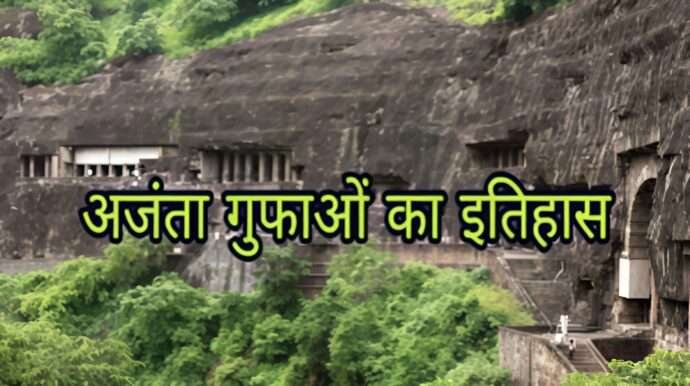

अजंता की गुफाएँ (महाराष्ट्र) – चित्रकला और बौद्ध धर्म का अद्भुत संगम

Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal में चौथे स्थान पर आती हैं अजंता की गुफाएँ। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं और बौद्ध कला व संस्कृति की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। अजंता की गुफाएँ सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला की घाटी में स्थित हैं और वाघोरा नदी के किनारे बनी हुई हैं। इन गुफाओं की खोज आधुनिक काल में 1819 में हुई, जब ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी शिकार करते-करते यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन इनकी असली कहानी बहुत पुरानी है। माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक विभिन्न चरणों में हुआ।

अजंता की गुफाएँ कुल 30 हैं, जिनमें कुछ विहार (मठ) हैं और कुछ चैत्य (पूजा स्थल)। ये गुफाएँ बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान दोनों संप्रदायों से जुड़ी हुई हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता हैं यहाँ की भित्ति चित्र और मूर्तियाँ। गुफाओं की दीवारों और छतों पर जो चित्र बने हैं, वे बौद्ध धर्म के जातक कथाओं (बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ) और बुद्ध के जीवन प्रसंगों को दर्शाते हैं। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था, जो आज भी चमकते दिखाई देते हैं। इनकी कला इतनी जीवंत है कि देखने वाले को लगता है मानो चित्र बोल रहे हों। इसमें न केवल धार्मिक कथाएँ बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति, वेशभूषा और जीवन शैली की झलक भी मिलती है।

अजंता की गुफाओं का स्थापत्य भी अद्भुत है। विशाल स्तंभ, अर्धवृत्ताकार छत और बारीक नक्काशी यह दर्शाती है कि उस समय के कारीगर कितने कुशल थे। यहाँ बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ हैं, जिनमें ध्यानमग्न बुद्ध की मूर्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इतिहासकार मानते हैं कि इन गुफाओं को मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा साधना, शिक्षा और प्रचार-प्रसार के केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता था। गुप्त काल और वाकाटक वंश के शासकों ने इनके निर्माण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज अजंता की गुफाएँ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और भारतीय कला की इस अमूल्य धरोहर को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। इसलिए जब हम Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal की चर्चा करते हैं, तो अजंता की गुफाएँ भारत की प्राचीन चित्रकला और बौद्ध संस्कृति की धड़कन बनकर सामने आती हैं।

एलोरा की गुफाएँ (महाराष्ट्र) – धार्मिक सहिष्णुता और स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण

Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal में पाँचवे स्थान पर आती हैं एलोरा की गुफाएँ। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं और भारतीय शिल्पकला का बेजोड़ नमूना मानी जाती हैं। एलोरा गुफाएँ भारत की अनोखी विशेषता को दर्शाती हैं क्योंकि यहाँ एक ही स्थल पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की गुफाएँ बनी हुई हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। एलोरा की गुफाएँ कुल 34 हैं। इनमें 12 बौद्ध गुफाएँ, 17 हिंदू गुफाएँ और 5 जैन गुफाएँ शामिल हैं। इनका निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ माना जाता है। यह गुफाएँ केवल पूजा स्थलों या साधना स्थलों के रूप में नहीं बल्कि भारतीय स्थापत्य और कला के सर्वोच्च शिखर के रूप में भी देखी जाती हैं।

इनमें सबसे प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर (गुफा संख्या 16)। इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कैलाश मंदिर पूरी तरह एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है और यह शिव मंदिर के रूप में समर्पित है। इसकी विशालता देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर बनाने में हजारों मजदूरों और कारीगरों ने वर्षों तक काम किया और लाखों टन पत्थर काटकर हटाए गए। कैलाश मंदिर की नक्काशी, मूर्तियाँ और स्थापत्य इतना अद्भुत है कि इसे विश्व के सबसे बड़े मोनोलिथिक (एक ही पत्थर से बने) ढाँचों में गिना जाता है। यहाँ रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएँ मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से जीवंत दिखाई देती हैं।

एलोरा की बौद्ध गुफाएँ मुख्य रूप से विहार और चैत्य हैं, जिनका उपयोग भिक्षु साधना और शिक्षा के लिए करते थे। वहीं जैन गुफाएँ अपने सूक्ष्म और बारीक शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, जो जैन धर्म की तपस्या और त्याग की भावना को दर्शाती हैं। आज एलोरा गुफाएँ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं। यहाँ केवल कला ही नहीं बल्कि धार्मिक एकता और सहिष्णुता का अद्भुत संदेश भी मिलता है। इसीलिए जब हम Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal की बात करते हैं, तो एलोरा गुफाएँ भारत की धार्मिक विविधता और स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण बनकर सामने आती हैं।

खजुराहो के मंदिर (मध्य प्रदेश) – कला और जीवन का अद्भुत उत्सव

Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal में छठे स्थान पर आते हैं खजुराहो के मंदिर। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित हैं और भारतीय मूर्तिकला व स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में गिने जाते हैं। खजुराहो मंदिर अपने अद्वितीय शिल्प, सुंदरता और कलात्मक मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कराया था। माना जाता है कि पहले यहाँ लगभग 85 मंदिर थे, लेकिन समय और आक्रमणों के चलते आज केवल 25 मंदिर ही सुरक्षित रह पाए हैं। इन मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।

खजुराहो के मंदिर तीन समूहों में बाँटे गए हैं – पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और विष्णु मंदिर। इन मंदिरों का स्थापत्य नागर शैली पर आधारित है, जिसमें ऊँचे शिखर और गगनचुंबी संरचनाएँ देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी विशेषता इन मंदिरों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ लगभग 90 फीट तक ऊँची दीवारों और शिखरों पर हजारों मूर्तियाँ बनी हैं, जो जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं। इनमें देव-देवताओं की प्रतिमाएँ, नर्तक-नर्तकियों की आकृतियाँ, सामाजिक जीवन के दृश्य और शृंगारिक कला की मूर्तियाँ शामिल हैं। विशेष रूप से इनकी कामुक (erotic) मूर्तियाँ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रही हैं। लेकिन इनका असली अर्थ केवल कामुकता नहीं, बल्कि यह जीवन के संपूर्ण दर्शन को प्रस्तुत करती हैं – यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।

इतिहासकार मानते हैं कि चंदेल शासकों ने इन मंदिरों को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन के उत्सव के प्रतीक के रूप में बनवाया था। इन मूर्तियों में मानव जीवन की भावनाएँ, कला, प्रेम, सौंदर्य और आध्यात्मिकता सबका अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आज खजुराहो केवल ऐतिहासिक स्थल ही नहीं बल्कि एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। हर साल यहाँ “खजुराहो नृत्य महोत्सव” आयोजित होता है, जिसमें देश-विदेश के कलाकार भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि जब हम Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal की बात करते हैं, तो खजुराहो के मंदिर भारतीय कला, संस्कृति और जीवन दर्शन का सबसे जीवंत उदाहरण बनकर सामने आते हैं।

महाबलीपुरम (तमिलनाडु) – समुद्र किनारे की कला और स्थापत्य

Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal में सातवें स्थान पर है महाबलीपुरम (जिसे मामल्लपुरम भी कहा जाता है)। यह तमिलनाडु के कांचीपुरम ज़िले में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। महाबलीपुरम प्राचीन काल से ही व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। लेकिन इसकी असली पहचान इसके अद्भुत शिल्प और मंदिरों से है। महाबलीपुरम का निर्माण और विकास मुख्य रूप से पल्लव वंश के शासकों ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कराया। खासतौर पर नरसिंहवर्मन प्रथम (मामल्ल) और नरसिंहवर्मन द्वितीय (राजसिंह) के शासनकाल में यहाँ स्थापत्य कला का चरम देखने को मिलता है। इन्हीं कारणों से इस स्थान का नाम मामल्लपुरम पड़ा।

महाबलीपुरम की सबसे प्रसिद्ध धरोहर है रथ मंदिर और शोर मंदिर। रथ मंदिर वास्तव में एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए मंदिरों की श्रृंखला है, जिन्हें “पंच रथ” कहा जाता है। ये पाँच मंदिर महाभारत के पाँच पांडवों और द्रौपदी को समर्पित माने जाते हैं। इनकी नक्काशी और स्थापत्य शैली भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। शोर मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे स्थित है और यह भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। समुद्र की लहरों से टकराता हुआ यह मंदिर आज भी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। महाबलीपुरम की एक और खास धरोहर है “अर्जुन की तपस्या” या “गंगा अवतरण” का विशाल शिल्प। यह विश्व की सबसे बड़ी एकल शिला पर बनी नक्काशी मानी जाती है, जिसमें गंगा के धरती पर अवतरण की कथा दर्शाई गई है। इसमें सैकड़ों आकृतियाँ, जानवर और देवताओं को इतने जीवंत रूप में उकेरा गया है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है।

इतिहासकार मानते हैं कि महाबलीपुरम न केवल धार्मिक स्थल था, बल्कि यहाँ से दक्षिण भारत का समुद्री व्यापार भी नियंत्रित होता था। पल्लव शासकों ने इस स्थान को सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से विकसित किया। आज महाबलीपुरम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और भारत आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ की शिल्पकला यह साबित करती है कि भारतीय स्थापत्य और कला कितनी गहरी और उत्कृष्ट रही है। इसीलिए जब हम Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal की चर्चा करते हैं, तो महाबलीपुरम समुद्र किनारे बसी भारतीय संस्कृति और कला का अद्वितीय प्रतीक बनकर सामने आता है।

साँची स्तूप (मध्य प्रदेश) – बौद्ध धर्म और शांति का प्रतीक

Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal में नौवाँ स्थान है साँची स्तूप। यह मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है और बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण धरोहरों में से एक माना जाता है। साँची स्तूप केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि विश्व शांति और बौद्ध संस्कृति का जीवंत प्रतीक भी है।

साँची स्तूप का निर्माण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक महान ने करवाया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए स्तूप और विहार बनवाए। साँची स्तूप उनमें सबसे प्रमुख है। मूल स्तूप ईंटों से बनाया गया था, लेकिन बाद में शुंग और सातवाहन वंश के शासकों ने इसे बड़ा और भव्य बना दिया। आज यह स्तूप लगभग 16 मीटर ऊँचा और 36 मीटर चौड़ा है। इसका गोलाकार गुम्बद बौद्ध वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। स्तूप के चारों दिशाओं में बने तोरण द्वार (गेटवे) इसकी सबसे अद्भुत विशेषता हैं। इन द्वारों पर की गई नक्काशी बौद्ध धर्म की जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों को दर्शाती है। इन मूर्तियों में भगवान बुद्ध को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया गया है, बल्कि उनके प्रतीक जैसे धर्मचक्र, पदचिह्न और वट वृक्ष के माध्यम से उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है।

साँची स्तूप केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यहाँ बनी कलाकृतियों में स्थानीय जीवन, पशु-पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों का भी सुंदर चित्रण मिलता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविद् जनरल टेलर ने साँची स्तूप को पुनः खोजा और बाद में अलेक्ज़ेंडर कनिंघम ने इसके संरक्षण का कार्य शुरू किया। आज यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। 1989 में साँची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हर साल यहाँ हजारों बौद्ध अनुयायी और पर्यटक दर्शन करने आते हैं। यह स्थान हमें शांति, अहिंसा और बौद्ध दर्शन की शिक्षाओं की याद दिलाता है।

यही कारण है कि जब हम Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal की चर्चा करते हैं, तो साँची स्तूप बौद्ध धर्म की गहराई और विश्व शांति का सबसे पवित्र प्रतीक बनकर सामने आता है।

गोलकुंडा किला (तेलंगाना) – हीरों का गढ़ और सुरक्षा का अद्भुत प्रतीक

Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal में दसवाँ नाम है गोलकुंडा किला। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। गोलकुंडा किला अपने अद्भुत स्थापत्य, मजबूत रक्षा तंत्र और हीरों की खदानों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गोलकुंडा किले का इतिहास 12वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब काकतीय वंश ने यहाँ एक मिट्टी का किला बनवाया। बाद में बहमनी सल्तनत और फिर कुतुबशाही वंश के शासकों ने इसे मजबूत पत्थरों से बनवाया और भव्य रूप दिया। 16वीं शताब्दी में जब कुतुबशाही वंश ने हैदराबाद पर शासन किया, तब गोलकुंडा किला उनकी राजधानी बना।

किला एक पहाड़ी पर बना है और समुद्र तल से लगभग 400 फीट ऊँचा है। इसके चारों ओर 8 विशाल दरवाज़े और 87 बुर्ज (टावर) हैं, जो इसे अपराजेय बनाते थे। किले की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि उन पर घोड़े और तोपें आसानी से चल सकती थीं। गोलकुंडा किले की सबसे अनोखी विशेषता है इसकी ध्वनि प्रणाली (acoustic system)। अगर किले के मुख्य द्वार “फतेह दरवाज़ा” पर कोई व्यक्ति ज़ोर से ताली बजाता है, तो उसकी गूँज किले के सबसे ऊँचे हिस्से “बाला हिसार पवेलियन” तक पहुँचती है। इसका उपयोग सुरक्षा और संदेश देने के लिए किया जाता था। गोलकुंडा केवल एक किला ही नहीं था, बल्कि यह हीरों का सबसे बड़ा बाज़ार भी था। कोहिनूर, होप डायमंड, और दरिया-ए-नूर जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे यहीं की खदानों से निकले थे। इसी कारण गोलकुंडा को “हीरों का गढ़” कहा जाता है।

सन् 1687 में औरंगज़ेब ने कुतुबशाही वंश को हराकर गोलकुंडा किले पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद धीरे-धीरे यह किला महत्व खो बैठा, लेकिन इसकी भव्यता आज भी वैसी ही है। आज गोलकुंडा किला पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। यहाँ हर शाम “लाइट एंड साउंड शो” आयोजित होता है, जिसमें इस किले का इतिहास जीवंत हो उठता है। जब हम Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal की बात करते हैं, तो गोलकुंडा किला भारत की सुरक्षा व्यवस्था, स्थापत्य कौशल और हीरों की चमक का अद्वितीय प्रतीक बनकर सामने आता है।

निष्कर्ष Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal

भारत की पहचान उसकी संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक धरोहरों से होती है। इस आर्टिकल में हमने विस्तार से Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal के बारे में जाना। चाहे ताजमहल की मोहब्बत की मिसाल हो, लाल किले का स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा इतिहास, कुतुब मीनार की ऊँचाई, अजंता-एलोरा की कला, खजुराहो के मंदिरों की शिल्पकला, महाबलीपुरम की समुद्र किनारे की धरोहर, हम्पी का वैभव, साँची स्तूप की शांति या गोलकुंडा किले की हीरों से जुड़ी कहानी – हर स्थल अपने आप में अद्भुत है।

आज भी Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं बल्कि हमें हमारे अतीत की झलक भी कराते हैं। ये धरोहरें हमें यह याद दिलाती हैं कि भारत हमेशा से ही कला, स्थापत्य और संस्कृति का धनी देश रहा है।

अगर आप घूमने का शौक रखते हैं तो Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal आपकी यात्रा सूची में ज़रूर होने चाहिए। यह स्थान न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएँगे बल्कि भारत की आत्मा को समझने का अवसर भी देंगे।

इतिहासकार हों, छात्र हों या सामान्य यात्री – हर किसी के लिए Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal देखने लायक धरोहर हैं। इन स्थलों की यात्रा करके हम अपने देश की महानता को महसूस कर सकते हैं।

अंत में कहा जा सकता है कि Bharat ke 10 pramukh itihasik sthal भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की वह कड़ी हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं।