सिंधु घाटी से एक आवाज आज फिर गूंजती है, धूल और समय की परतों को चीरते हुए। मेलुहा का वह प्राचीन राज्य, जिसे अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, कभी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी। इसने विश्व इतिहास में एक ऐसे युग की नींव रखी थी जिसे आधुनिक विज्ञान और संस्कृति का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। करीब 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, इस सभ्यता ने अपने उत्कर्ष की गाथा रची – एक गाथा जो आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाती है। अन्या, एक काल्पनिक बुनकर लड़की, हमें उस युग की झलक देती है जब जीवन सिंधु नदी के किनारे पूर्णता को प्राप्त करता था। “मैं अन्या हूँ, एक वीवर लड़की,” वह कहती है, “और मैं आपसे उस समय की बात कर रही हूँ जब जीवन हर दिन अपने शिखर पर होता था।” उसका शहर, मोहनजो-दारो, केवल ईंटों और नालियों का जाल नहीं था, बल्कि वह एक जीवित शहर था, जिसमें संस्कृति, विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था ने एक समरस रूप धारण किया था। मेलुहा कोई मिथक नहीं था। यह एक साक्षात् सभ्यता थी जिसने नियोजित नगर निर्माण, अद्भुत जल निकासी व्यवस्था, व्यापारिक संबंधों और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो किया, वह आज के शहरों के लिए भी प्रेरणा है। सिंधु घाटी से एक आवाज उस इतिहास की याद दिलाती है, जो ना केवल भारतीय इतिहास में, बल्कि विश्व इतिहास में भी एक आदर्श मॉडल बन चुकी है। समय की धूल में खोई सभ्यतासिंधु घाटी से एक आवाज उस मौन की प्रतीक है, जो एक समय शोर-शराबे से भरे मोहनजो-दारो और हड़प्पा जैसे शहरों में गूंजा करती थी। ये शहर केवल ईंटों से बने ढांचे नहीं थे, बल्कि हजारों लोगों के सपनों, भावनाओं और सांस्कृतिक धरोहरों से बने थे। ये वह समय था जब सभ्यता का शिखर देखा गया था, लेकिन समय की रेत में सब कुछ दब गया। समय की यात्रा में, 1900 ईसा पूर्व के बाद, यह समृद्ध सभ्यता धीमी गति से विलीन होने लगी। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई महान प्राकृतिक आपदा भी दर्ज नहीं है, पर फिर भी लोग शहरों को छोड़ते चले गए। यह परित्याग आज भी शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने नदी के मार्ग को बदल दिया, जिससे कृषि पर असर पड़ा। कुछ मानते हैं कि व्यापारिक रास्तों में बदलाव और सामाजिक असंतुलन ने इस अध:पतन को जन्म दिया। लेकिन जो बात सबसे अधिक मार्मिक है, वह है यह कि इस सभ्यता की आवाजें – चाहे वह कारीगरों की हथौड़ी की टनटनाहट हो या बाजार की चहल-पहल – अब खंडहरों में छिपी फुसफुसाहट बनकर रह गई हैं। सिंधु घाटी से एक आवाज इन खंडहरों से निकलती है, जैसे कोई अतीत पुकार रहा हो, “हमें मत भूलो, हम भी कभी जीवित थे, हम भी कभी महान थे।” सिंधु नदी के किनारे जीवनसिंधु नदी, जीवन की एक ऐसी धारा थी जिसने मेलुहा को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान की। इस नदी के किनारे उपजाऊ भूमि, व्यापारिक मार्ग, और जल आपूर्ति की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी से एक आवाज बार-बार इस बात को याद दिलाती है कि प्राचीन सभ्यता किस तरह प्रकृति से समरसता में रहकर विकास कर सकती है। यह क्षेत्र आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में फैला था। सिंधु की सहायक नदियों – रावी, सतलज, घग्घर-हकरा – के आसपास बसे शहरों में जीवन एक विशेष तालमेल में था। घरों में निजी कुएँ, स्नानगृह, नालियाँ और शौचालय एक अत्यंत विकसित सामाजिक सोच को दर्शाते हैं। ऐसा लगता है कि नागरिकता, स्वच्छता और सामुदायिक जीवन के नियम अच्छी तरह स्थापित थे। खेतीबाड़ी यहाँ के जीवन की रीढ़ थी। गेहूं, जौ, तिल, सरसों, और बाजरा जैसी फसलें मुख्य थीं। कपास की खेती और उससे वस्त्र निर्माण, इस सभ्यता को दुनिया की पहली वस्त्र उत्पादक संस्कृति में बदल देती है। भेड़-बकरी और मवेशियों के साथ-साथ मछली और डेयरी उत्पाद आम आहार का हिस्सा थे। यह सभी तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि सिंधु घाटी से एक आवाज केवल भारतीय इतिहास में नहीं, बल्कि विश्व इतिहास में भी एक सुनहरा अध्याय जोड़ती है। मोहनजो-दारो: मृतकों का टीला, जीवंत शहरमोहनजो-दारो, जिसे “माउंड ऑफ द डेड” भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रभावशाली शहर था। लेकिन यह नाम उसके पतन के बाद दिया गया – जब वहाँ केवल खंडहर शेष रह गए। जब अन्या कहती है, “आप इसे अब मृतकों का टीला कहते हैं, एक उपयुक्त नाम, मुझे लगता है,” तो वह उस पीड़ा को प्रकट करती है जो किसी जीवंत शहर के मूक श्मशान में बदल जाने पर होती है। परंतु इस शहर की योजना आज भी आश्चर्यचकित करती है। पूरा नगर ग्रिड पैटर्न में बसा था, जैसे किसी आधुनिक आर्किटेक्ट की रचना हो। गलियाँ सीधी, चौराहे समकोण पर, जल निकासी इतनी सटीक कि वर्षा या गंदगी से शहर की सफाई अपने आप हो जाती थी। यही नहीं, शहर में “ग्रेट बाथ” जैसा सार्वजनिक स्नानगृह भी था, जो धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा होगा। यह शहर केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं, बल्कि वैश्विक नगर नियोजन के इतिहास में भी एक मॉडल के रूप में दर्ज है। यही कारण है कि जब हम “world history” या “indian history near me” जैसे कीवर्ड खोजते हैं, तो मोहनजो-दारो का नाम सबसे पहले आता है। |

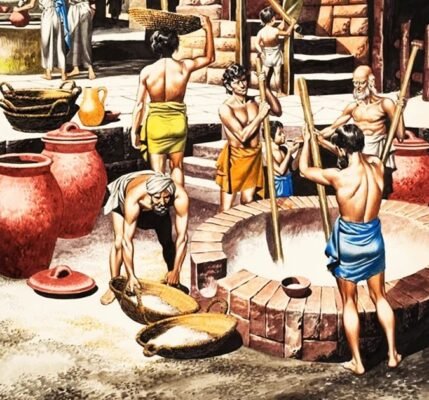

| 2500BC और 1600BC के बीच सिंधु घाटी में जीवन – रॉन एम्बलटन |

नगर नियोजन और वास्तुकला का चमत्कार

अगर आप आधुनिक नगर नियोजन की बात करते हैं, तो सोचिए – लगभग 4,000 साल पहले मोहनजो-दारो और हड़प्पा जैसे शहर कैसे इतनी सटीकता से बसाए गए? सिंधु घाटी से एक आवाज हमें यह बताने आती है कि ये शहर केवल ईंटों की बस्तियाँ नहीं थे, बल्कि एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण की गवाही थे। नगरों को वर्गाकार रूप में बसाया गया था, गलियाँ मुख्य मार्गों से 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी थीं। ये विशेषताएँ किसी भी आधुनिक शहर की तुलना में कहीं अधिक संगठित लगती हैं।

हर घर के पास व्यक्तिगत कुएं थे, जिससे हर नागरिक को साफ पानी मिलता था। घरों में स्नानघर और शौचालय थे – यह तथ्य दर्शाता है कि सफाई और निजी स्वच्छता के प्रति समाज कितना सजग था। जल निकासी प्रणाली बेहद उन्नत थी, जिसमें ढंकी हुई नालियाँ और बहाव के लिए ढलान वाले रास्ते थे। नगरों के बीच ‘सिटाडेल’ और ‘लोअर टाउन’ जैसे विभाजन थे, जो सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं।

इस तरह की तकनीकी परिपक्वता उस समय के लिए आश्चर्यजनक थी। जब हम “world history” के पाठ पढ़ते हैं, तो इन नगरों का उल्लेख प्रमुखता से होता है। सिंधु घाटी से एक आवाज हमें यह याद दिलाती है कि भारत भूमि पर विज्ञान, तकनीक और योजना की शुरुआत प्राचीन काल में ही हो चुकी थी।

जल निकासी और शहरी संरचना

सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जल निकासी की व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज के शहरों को भी उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हर गली के दोनों ओर ढंकी हुई नालियाँ थीं, जो घरों के स्नानघर और शौचालय से जुड़ी थीं। सिंधु घाटी से एक आवाज बार-बार हमें यह बताती है कि “स्वच्छता ही सेवा” का मूल मंत्र हमारी सभ्यता में हजारों साल पहले से ही मौजूद था।

मोहनजो-दारो के ‘ग्रेट बाथ’ की बात करें तो, यह एक सार्वजनिक स्नानगृह था, जो ऊँचे टीले पर बना था और उसमें पानी भरने व निकालने की अत्याधुनिक व्यवस्था थी। यह न केवल सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था, बल्कि वास्तुशास्त्र और जल विज्ञान की अद्भुत मिसाल भी थी।

इस पूरी व्यवस्था से पता चलता है कि नगर नियोजन केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी बराबर महत्व दिया गया था। सिंधु घाटी से एक आवाज हमें यह बताने आती है कि हमारी प्राचीनता में ही हमारी आधुनिकता छुपी हुई है। यदि आप “indian history near me” खोज रहे हैं, तो यह शहर आपको भारत की बौद्धिक विरासत से सीधे जोड़ देगा।

सामाजिक ढांचा और जीवनशैली

सिंधु घाटी से एक आवाज जब सामाजिक ढांचे की बात करती है, तो हमें एक ऐसी सभ्यता की झलक मिलती है जहाँ वर्गभेद, हिंसा और असमानता के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि समाज पूरी तरह से समान था, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि वहाँ एक संगठित, सहयोगी और शांतिपूर्ण जीवन पद्धति का पालन होता था।

घर छोटे और बड़े दोनों थे, जो इस बात को इंगित करते हैं कि आर्थिक स्थिति में फर्क था, परंतु हर वर्ग के लिए आधारभूत सुविधाएँ समान थीं – जैसे निजी कुएं, स्नानगृह, और नालियाँ। महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी – वे न केवल घरेलू कार्यों में माहिर थीं, बल्कि शिल्प निर्माण, मनका बनाने और व्यापार में भी योगदान देती थीं।

सामाजिक जीवन में शालीनता, सामूहिकता और सहयोग पर बल दिया जाता था। किसी प्रकार के युद्ध या संघर्ष के प्रमाण नगण्य हैं, जिससे यह पता चलता है कि सभ्यता शांतिप्रिय थी। सिंधु घाटी से एक आवाज हमें यह बताती है कि जीवन सरल था, पर समर्पण और समझदारी से भरा हुआ।

परिवार, घर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी

हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ मोहनजो-दारो का जीवन शुरू हो जाता था। पुरुष अपने व्यापार, कृषि या शिल्प की ओर निकलते, महिलाएँ घरेलू कार्यों, बुनाई, मनका निर्माण या बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती थीं। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते, जो आज भी खंडहरों में मिलते हैं।

घरों की बनावट इस बात की पुष्टि करती है कि लोग अपने निजी जीवन और सामूहिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखते थे। ईंटों से बने घर, प्रांगण, छतें, और ऊपरी मंजिलें एक समृद्ध घरेलू जीवन की कहानी कहते हैं। भोजन सामूहिक रूप से पकाया और खाया जाता था। अनाजों को भंडारित करने के लिए विशेष जार और कोठार होते थे।

मेरे परिवार जैसा एक सामान्य परिवार एकल-मंजिला मकान में रहता था। माँ मनके बनाती थीं, पिता बर्तन। एक बार उन्होंने मुझे जो सोने का कंगन दिया, वह केवल एक आभूषण नहीं था – वह उस सभ्यता की सांस्कृतिक विरासत की निशानी थी। सिंधु घाटी से एक आवाज इसी प्रकार के व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से आज भी हमसे संवाद करती है।

बाजार और व्यापारिक गतिविधियाँ

यदि कोई स्थान उस समय की आर्थिक जीवनरेखा कहा जा सकता है, तो वह था बाजार। यहाँ किसान अपने अनाज लाते, कारीगर अपनी वस्तुएं, और व्यापारी अपनी विदेशी वस्तुओं के साथ आते। बार्टर प्रणाली के माध्यम से विनिमय होता था। लकड़ी की गाड़ियों में लादकर शिल्प और धातु के बर्तन बाज़ार लाए जाते थे।

मोहनजो-दारो और हड़प्पा के व्यापारी मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। वहां से धातु, कीमती पत्थर, पक्षी, मछली और अन्य विलासिता की चीजें आती थीं। सीप, सोना, चाँदी, तांबा और कांसा – सब व्यापार के माध्यम थे। ये सारे साक्ष्य बताते हैं कि सिंधु घाटी से एक आवाज केवल स्थानीय नहीं थी – यह विश्व इतिहास में भी अपनी गूंज छोड़ चुकी थी।

बाजार सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं था, यह सामाजिक संवाद, संस्कृति और एकता का भी केंद्र था। जब हम “indian history near me” या “world history” जैसे शब्दों की खोज करते हैं, तो इन बाजारों की चहल-पहल हमें आज भी महसूस होती है – चाहे वो केवल खंडहरों में क्यों न हो।

कारीगरों की कला और संस्कृति

सिंधु घाटी से एक आवाज जब हमें अपनी कला और संस्कृति की कहानियाँ सुनाती है, तो हर स्वर में सृजन का जादू झलकता है। यहाँ के कारीगर केवल वस्तुएं नहीं बनाते थे, वे संस्कृति को गढ़ते थे। मिट्टी के बर्तन, नक्काशीदार मूर्तियाँ, जटिल मनके, कपड़े और धातुओं से बने बर्तन – ये सब उस युग की कलात्मकता और रचनात्मकता का प्रमाण हैं।

महिलाएं और पुरुष दोनों ही शिल्प में पारंगत थे। महिलाएं खासकर Carnelian (लाल रंग के कीमती पत्थर) से मनके बनाती थीं – ये आज भी संग्रहालयों में पाए जाते हैं। पुरुष तांबा और कांसा से कलात्मक मूर्तियाँ और उपयोगी वस्तुएं बनाते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं इतनी बारीकी से निर्मित थीं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे किसी आधुनिक औज़ार से तैयार की गई हों।

वस्त्र निर्माण भी एक समृद्ध कला थी। सिंधु घाटी सभ्यता कपास की खेती करने वाली दुनिया की पहली सभ्यता मानी जाती है। बुनकर (जैसे कि अन्या) जटिल पैटर्न और डिजाइन बुनते थे, जो न केवल दैनिक उपयोग के लिए, बल्कि व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण थे। भेड़ की ऊन से बने वस्त्र सर्दियों में लोगों की रक्षा करते थे।

कला और संस्कृति इस सभ्यता की आत्मा थी। जब “सिंधु घाटी से एक आवाज” हमारे कानों में गूंजती है, तो वह इन कारीगरों के श्रम, समर्पण और कल्पना की शक्ति की कहानी सुनाती है। यह वह आवाज है जो भारतीय इतिहास के सबसे चमकते अध्याय में दर्ज है और विश्व इतिहास के सबसे शुरुआती पन्नों में एक मजबूत छाप छोड़ती है।

मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और मनके

हर दिन जब मैं अपने करघे पर बैठती थी, तो कपड़े के धागों में इतिहास बुनती थी। वस्त्र निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता का एक अहम हिस्सा था, और यह केवल आवश्यकता नहीं बल्कि कला भी थी। बुनाई के पैटर्न, रंग और बनावट यह दर्शाते थे कि उस काल में फैशन, सामाजिक स्थिति और पहचान कितनी महत्वपूर्ण थी।

मिट्टी के बर्तन भी उतने ही प्रभावशाली थे। ये न केवल खाना पकाने और संग्रहण के लिए थे, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और सजावटी उपयोग के लिए भी बनाए जाते थे। इनमें की गई चित्रकारी, नक्काशी और डिजाइन इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय सौंदर्यबोध बहुत परिष्कृत था।

मनके निर्माण एक विशेष कला थी, जिसे अक्सर महिलाएं अंजाम देती थीं। इन मनकों को सीप, स्टोन, कांच और धातु से बनाया जाता था। खासतौर पर Carnelian मनके बेहद प्रसिद्ध थे – उनकी चमक, आकार और डिज़ाइन आज भी संग्रहालयों में चमकते हैं। कई मनकों पर नक्काशी की जाती थी, जिससे वे सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि पहचान और स्थिति का प्रतीक बन जाते थे।

सिंधु घाटी से एक आवाज इन शिल्पों के माध्यम से बार-बार हमें यह याद दिलाती है कि सभ्यता की महानता केवल युद्धों और राजाओं से नहीं, बल्कि सामान्य लोगों की कला, शिल्प और श्रम से मापी जाती है। यह वह संदेश है जो “world history” और “indian history near me” जैसे शब्दों में सन्निहित होता है।

तांबा, कांसा और स्टेटाइट की शिल्पकला

सिंधु घाटी की धातुकला उस युग की तकनीकी प्रवीणता की मिसाल थी। तांबा और कांसा मुख्य धातुएं थीं, जिनसे न केवल बर्तन, औज़ार और हथियार बनाए जाते थे, बल्कि जटिल मूर्तियाँ और आभूषण भी। ये धातुएं खुदाई में आज भी मिलती हैं, जो उस समय के धातु विज्ञान के उच्च स्तर की पुष्टि करती हैं।

स्टेटाइट (Steatite) एक प्रकार का नरम पत्थर था, जिससे मुहरें, आभूषण और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती थीं। ये मुहरें वर्गाकार होती थीं, जिन पर जानवरों, देवताओं, और रहस्यमय प्रतीकों की नक्काशी की जाती थी। इनके पीछे एक छेद होता था, जिससे इन्हें धागे या रस्सी से पहनने या लटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।

मुहरों पर खुदे प्रतीक और लेख एक प्रकार की लिपि का संकेत देते हैं – जिसे अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं गया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह सभ्यता संगठित प्रशासन, वाणिज्य और दस्तावेज़ीकरण के लिए लिखित संप्रेषण का प्रयोग करती थी।

सिंधु घाटी से एक आवाज इन शिल्पों और धातुओं से हमें कहती है कि हम केवल स्थापत्य और योजना में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कौशल में भी अग्रणी थे। “world history” में इस बात की बार-बार पुष्टि होती है कि यह सभ्यता तकनीकी दृष्टि से अपने समय से बहुत आगे थी।

धार्मिक विश्वास और मृत्यु का दृष्टिकोण

सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वास भले ही पूरी तरह से ज्ञात न हों, परंतु जो संकेत मिले हैं, वे आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ, पवित्र पशुओं की पूजा, और ‘ग्रेट बाथ’ जैसी संरचनाएँ यह संकेत देती हैं कि धार्मिक अनुष्ठान और शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण थे।

सील पर बने “पशुपति” जैसे चित्र शिव की आरंभिक छवि माने जाते हैं। ये प्रमाण करते हैं कि सिंधु घाटी से एक आवाज केवल भौतिक संस्कृति नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। मृतकों को सम्मानपूर्वक दफनाया जाता था, उनके साथ उनकी प्रिय वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन, गहने और औज़ार भी रखे जाते थे – जैसे वे अगले जीवन में उनके काम आएंगे।

मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा माना जाता था। ये धारणा इस सभ्यता की परिपक्व सोच और गहन आस्था को दर्शाती है। चाहे वे शव को उत्तर दिशा की ओर लिटाएं या मिट्टी के पात्रों में भस्म रखें – ये सभी अनुष्ठान मृत्यु के प्रति सम्मान और पुनर्जन्म की अवधारणा को दर्शाते हैं।

जब आप “indian history near me” या “world history” के पन्ने पलटते हैं, तो आपको बार-बार यह महसूस होता है कि सिंधु घाटी से एक आवाज आज भी यह सिखा रही है – जीवन की अस्थिरता में भी स्थायित्व और शांति का मार्ग है।

कारीगरों की कला और संस्कृति

सिंधु घाटी से एक आवाज जब हमें अपनी कला और संस्कृति की कहानियाँ सुनाती है, तो हर स्वर में सृजन का जादू झलकता है। यहाँ के कारीगर केवल वस्तुएं नहीं बनाते थे, वे संस्कृति को गढ़ते थे। मिट्टी के बर्तन, नक्काशीदार मूर्तियाँ, जटिल मनके, कपड़े और धातुओं से बने बर्तन – ये सब उस युग की कलात्मकता और रचनात्मकता का प्रमाण हैं।

महिलाएं और पुरुष दोनों ही शिल्प में पारंगत थे। महिलाएं खासकर Carnelian (लाल रंग के कीमती पत्थर) से मनके बनाती थीं – ये आज भी संग्रहालयों में पाए जाते हैं। पुरुष तांबा और कांसा से कलात्मक मूर्तियाँ और उपयोगी वस्तुएं बनाते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं इतनी बारीकी से निर्मित थीं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे किसी आधुनिक औज़ार से तैयार की गई हों।

वस्त्र निर्माण भी एक समृद्ध कला थी। सिंधु घाटी सभ्यता कपास की खेती करने वाली दुनिया की पहली सभ्यता मानी जाती है। बुनकर (जैसे कि अन्या) जटिल पैटर्न और डिजाइन बुनते थे, जो न केवल दैनिक उपयोग के लिए, बल्कि व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण थे। भेड़ की ऊन से बने वस्त्र सर्दियों में लोगों की रक्षा करते थे।

कला और संस्कृति इस सभ्यता की आत्मा थी। जब “सिंधु घाटी से एक आवाज” हमारे कानों में गूंजती है, तो वह इन कारीगरों के श्रम, समर्पण और कल्पना की शक्ति की कहानी सुनाती है। यह वह आवाज है जो भारतीय इतिहास के सबसे चमकते अध्याय में दर्ज है और विश्व इतिहास के सबसे शुरुआती पन्नों में एक मजबूत छाप छोड़ती है।

मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और मनके

हर दिन जब मैं अपने करघे पर बैठती थी, तो कपड़े के धागों में इतिहास बुनती थी। वस्त्र निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता का एक अहम हिस्सा था, और यह केवल आवश्यकता नहीं बल्कि कला भी थी। बुनाई के पैटर्न, रंग और बनावट यह दर्शाते थे कि उस काल में फैशन, सामाजिक स्थिति और पहचान कितनी महत्वपूर्ण थी।

मिट्टी के बर्तन भी उतने ही प्रभावशाली थे। ये न केवल खाना पकाने और संग्रहण के लिए थे, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और सजावटी उपयोग के लिए भी बनाए जाते थे। इनमें की गई चित्रकारी, नक्काशी और डिजाइन इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय सौंदर्यबोध बहुत परिष्कृत था।

मनके निर्माण एक विशेष कला थी, जिसे अक्सर महिलाएं अंजाम देती थीं। इन मनकों को सीप, स्टोन, कांच और धातु से बनाया जाता था। खासतौर पर Carnelian मनके बेहद प्रसिद्ध थे – उनकी चमक, आकार और डिज़ाइन आज भी संग्रहालयों में चमकते हैं। कई मनकों पर नक्काशी की जाती थी, जिससे वे सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि पहचान और स्थिति का प्रतीक बन जाते थे।

सिंधु घाटी से एक आवाज इन शिल्पों के माध्यम से बार-बार हमें यह याद दिलाती है कि सभ्यता की महानता केवल युद्धों और राजाओं से नहीं, बल्कि सामान्य लोगों की कला, शिल्प और श्रम से मापी जाती है। यह वह संदेश है जो “world history” और “indian history near me” जैसे शब्दों में सन्निहित होता है।

तांबा, कांसा और स्टेटाइट की शिल्पकला

सिंधु घाटी की धातुकला उस युग की तकनीकी प्रवीणता की मिसाल थी। तांबा और कांसा मुख्य धातुएं थीं, जिनसे न केवल बर्तन, औज़ार और हथियार बनाए जाते थे, बल्कि जटिल मूर्तियाँ और आभूषण भी। ये धातुएं खुदाई में आज भी मिलती हैं, जो उस समय के धातु विज्ञान के उच्च स्तर की पुष्टि करती हैं।

स्टेटाइट (Steatite) एक प्रकार का नरम पत्थर था, जिससे मुहरें, आभूषण और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती थीं। ये मुहरें वर्गाकार होती थीं, जिन पर जानवरों, देवताओं, और रहस्यमय प्रतीकों की नक्काशी की जाती थी। इनके पीछे एक छेद होता था, जिससे इन्हें धागे या रस्सी से पहनने या लटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।

मुहरों पर खुदे प्रतीक और लेख एक प्रकार की लिपि का संकेत देते हैं – जिसे अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं गया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह सभ्यता संगठित प्रशासन, वाणिज्य और दस्तावेज़ीकरण के लिए लिखित संप्रेषण का प्रयोग करती थी।

सिंधु घाटी से एक आवाज इन शिल्पों और धातुओं से हमें कहती है कि हम केवल स्थापत्य और योजना में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कौशल में भी अग्रणी थे। “world history” में इस बात की बार-बार पुष्टि होती है कि यह सभ्यता तकनीकी दृष्टि से अपने समय से बहुत आगे थी।

धार्मिक विश्वास और मृत्यु का दृष्टिकोण

सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वास भले ही पूरी तरह से ज्ञात न हों, परंतु जो संकेत मिले हैं, वे आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ, पवित्र पशुओं की पूजा, और ‘ग्रेट बाथ’ जैसी संरचनाएँ यह संकेत देती हैं कि धार्मिक अनुष्ठान और शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण थे।

सील पर बने “पशुपति” जैसे चित्र शिव की आरंभिक छवि माने जाते हैं। ये प्रमाण करते हैं कि सिंधु घाटी से एक आवाज केवल भौतिक संस्कृति नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। मृतकों को सम्मानपूर्वक दफनाया जाता था, उनके साथ उनकी प्रिय वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन, गहने और औज़ार भी रखे जाते थे – जैसे वे अगले जीवन में उनके काम आएंगे।

मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा माना जाता था। ये धारणा इस सभ्यता की परिपक्व सोच और गहन आस्था को दर्शाती है। चाहे वे शव को उत्तर दिशा की ओर लिटाएं या मिट्टी के पात्रों में भस्म रखें – ये सभी अनुष्ठान मृत्यु के प्रति सम्मान और पुनर्जन्म की अवधारणा को दर्शाते हैं।

जब आप “indian history near me” या “world history” के पन्ने पलटते हैं, तो आपको बार-बार यह महसूस होता है कि सिंधु घाटी से एक आवाज आज भी यह सिखा रही है – जीवन की अस्थिरता में भी स्थायित्व और शांति का मार्ग है।